ヘブナの領土に入ってから一週間は、村落などに出くわすことはなかった。

早くどこかの宿に落ち着いて、身体の汚れを落とし、柔らかなベッドの上で眠りたいと野宿にもうんざりしていた頃、やっと森を抜け、開けた平地にでることができた。

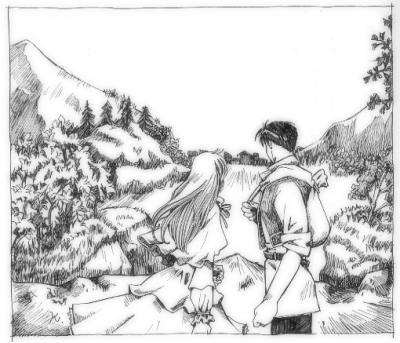

山越えもこれでおしまいだという喜びに輪をかけて、更に二人の心を明るくしたものが目の前に広がっていた。

「街だ!」

小高い丘の上に走りのぼり、その全景を望む。マリエもその背中を追って、イルシアの横に並んだ。

「大きな街ですね」

「結構、栄えてるとこのようだな」

「それじゃ早速、あの街に参りましょ」

その言葉にイルシアが一瞬、躊躇した。

「イルシアさん?」

「・・・うん。なんて言うか・・・人だかりのする所っていうのは不安だな」

「追っ手がいるかもしれない、ということです?」

イルシアは眉をひそめ、頷く。

「アサエルのことだ。ヘブナにも間者がいたっておかしくはない」

かといって、人里を避けてさまようわけにもいかない。食料も底をついてきたし、これからのレイランの情勢も掴んでおきたい。そうすれば、人と接触するのは当然のことである。

「悩んでいても、結局は行かなければならない所ですわ。行きましょう、イルシアさん」

「そうだけど・・・」

そう言い切らないうちに、マリエはイルシアの手を引っ張って歩き出していた。

「あんたってホント、なんにも考えてないってゆーか・・・物事に動じないな」

マリエの背中に呟いた。手はまだ繋いだままで。

「わたくしだって街へ行くのは不安だし、怖いです。だけどイルシアさんがいるから平気です」

歩く速度を少し緩め、振り向きざま微笑むマリエ。

「イルシアさんも新婚旅行だと思えば、楽しいと思えますわ」

「冗談じゃない」

ふざけるなと手を振りほどこうとしたら、離すものかと握る手の力を強めてくる。

眉間に皺を寄せ、彼女を睨みつけた。

「お前な〜・・・」

「せっかく異国に来たんですもの。わたくし、一度でいいからレイランを出てみたかったんです」

好奇心が溢れ出しているマリエの顔は喜びに加えて、太陽の光に輝いていた。そんな彼女を目の当たりにして返す言葉も浮かばない。

イルシアは引っ張られるがままになっていた。

そう言えば、マリエは生まれてこのかた、王都メザイから出たことがないと言っていた。だから目に映る全てのものが彼女には珍しいのだろう。

市場の一角にある雑貨屋に釘付けである。

「イルシアさーん。見て下さいよ、素敵な模様の花瓶ですわ」

人波に揉みくちゃにされているイルシアを手招く。

「どうやって描かれてるのかしら」

陶器製の花瓶を手に取り、しげしげと眺めている。

「むやみに触るなよ。割ったら弁償なんだからな」

「大丈夫ですよ」

「それと!好き勝手に、あっちこっち行くな!!初めての場所なんだから」

「わたくし、このキャカス街が懐かしく思えるんです。どうしてでしょう?」

このヘブナ国を巡邏することのあるイルシアでさえ、キャカスという名など初めて聞くのに、マリエがこの街を知っているわけがない。

「また、前世で来た事がある、とかって言うんだろ」

先程買った地図でキャカスの位置を確認しているイルシアに向かって、マリエは首を横に振った。

「前世のような、そんな遠い記憶ではありません」

「だってあんた、レイランから出たことがないんだろ?」

「はい」

「幼い頃、エラマ様に連れられてきたんじゃないのか?ただ、あんたが覚えてないだけで」

そうかもしれない。

だが、ここに来ておぼろげに蘇った記憶は、エラマと一緒ではなかったような気がする。

「でも、楽しかった思い出のような・・・」

「とにかく、うろちょろするな。迷子になったらどうすつもりだ!」

「困ります」

と、ぽつり。

にも関わらず、また何か珍しいものを見つけたのか、人ごみを掻き分けて向かい側の店へ行ってしまった。

「こら!待て」

慌てて追いかけるイルシア。

ただでさえ狙われている身だ。公然と出歩きたくはない。なのにあの巫女ときたら、イルシアの意に反して行動してくれる。マリエは面白がってわざとやっているのではないかと、時々思うときがある。

やるな、という事をいつもやる。

まるで自分勝手で我が儘な子供だ。そんな子を持つ、苦悩する親の気分だった。

「からかいやがって!」

なんだか無性に腹が立ってきた。

「迷子になっても知らないからな!!」

しかしその叫びも、往来する人波にかき消されてしまうのだった。

気付いた時は遅かった。

後ろに付いて来てくれているだろうイルシアの姿は、いつの間にかいなくなっている。

前を行き交う人々は知らない面々・・・。

きょろきょろしながらイルシアを必死に捜してみるが、まったく見分けがつかない。

「本当に困ってしまったわ」

とりあえず人ごみに酔ってきたので、市場から抜けることにした。

「どこに行ってしまったのかしら・・・」

すれ違う人の顔を窺ってみるが、イルシアじゃない。

どれくらい歩いただろうか。さっきいた市場の場所さえ、もうどこにあるのか分からない。

親子連れや恋人、仲間と歩いている周りの風景が、まるで自分に見せつけられているようで、彼らが羨ましいと思った。ひとりぼっちじゃないのだから。

それに比べてマリエは今、ひとりきりだ。

一人より二人の方がいい。

だが、ひとりきりでも悲しくはなかった。平気なことだ。

そう、もう幼いときから『孤独』には慣れている。

ぼんやりとその頃の事を回顧しながらとぼとぼ歩いていると、道行く男性とすれ違いざま、肩と肩がぶつかった。

「あっ、すみません」

咄嗟にマリエは謝る。だがその時、異変に気付いた。腰に吊るしていた宝石袋がなくなっているではないか。

中身は結構入っていたので袋は重かった。無くなれば、いくら鈍いマリエでもその軽さに気付く。

ぶつかった男が、その瞬間に掠め取ったのだ。

「ちょっと、そこの方・・・」

呼び止めようとすると、男は振り向かず走り出したので、すかさずその背中を追いかける。

「お待ちなさい!」

あの宝石袋はイルシアとマリエの全財産だった。

それをマリエに管理させたのには、イルシアもかなりの決断だったろう。しかし餞別にと、ナックがマリエに手渡していたものだった。それはナックがマリエを気に入ってのことだと思ったし、それをイルシアが今更受け取るのも気が引けた。

マリエ自身も旅費に当てようとしていた宝石に執着するわけではないが、ナックから貰った心ある贈り物である。盗まれたとあっては彼に申し訳ない。だから一生懸命追いかける。

マリエは足が速かったから、相手の背中を見失わずにすんだ。だが、スリはこの街の地理状況に長けているらしく、複雑に入り組んだ路地裏の中を延々と逃げ回られた。

しかもひと気が無いため、助けを呼ぼうにも無理なので自力で取り戻せねばならない。

そろそろ体力も消耗しきった頃、河が見えてきて、その土手の上で鬼ごっこ劇は続いた。

「止まりなさい」

と、叫んだつもりが声にならない。

あまりの疲労のため、息を吸うのがやっとだ。足の感覚もなくなってきた。自分の足ではないように、浮き足立ってきてしまい、思わず足を滑らせた。

「あっ・・・!」

短い悲鳴も虚しく、マリエは草を舞い上がらせながら土手から転げ落ちていた。

斜面がかなり急になっていているので、その滑降は凄まじいものだったが、河岸に近い平坦な所でやっと止まる。

「・・・」

こういうとき、一瞬という時間であるのに長い時間を感じたり、妙に冷静さを見出したりする。

このまま死んでしまうのかな・・・とまるで人ごとのように。

そんなことを思いながら河のせせらぎを聞いたが、それは次第に遠のいていく。意識を失いそうだ。

そして倒れ伏したまま、身動きひとつしなくなった。

|