「・・・おなかが減った」

呟いたマリエは、たとえ神の血が混じっているとはいえ、半分は人間である。彼女とて万全ではない。

「腹が減っているのなら、意地を張らずに食えばいい」

鉄格子越しにナックが話し掛けてきた。聞こえないように呟いたつもりだったのに、彼に聞こえてしまったらしい。

「でも、これがわたくしにできる、せめてもの抵抗ですから」

「そんなことで死んではなんにもならないだろう」

短剣の手入れをしながら、ぶっきらぼうに言う。

ナックは地下牢に閉じ込めたマリエをハウィンと交替で見張っているのだが、彼が来る時は必ずマリエの喋り相手となっていた。

三十代後半で、目が細いのが印象的な男だった。無愛想な顔に似合わず、話し好きらしい。

しかし牢屋でじっとしているマリエにとってはいい相手だった。

彼は巡邏の仕事をしている時に農家の娘と知り合って結婚し、そして今では子供が二人いるということが話しているうちに分かった。そしていつかはこの月影から抜け出て、普通の暮らしを営みたいと言う。

そんなふうにあれこれ喋ってくれるナックの話を、マリエは楽しそうにいつも聞いていた。

「・・・おなかは減っても、食べる気分じゃないんです」

「へえ。恋煩いってやつ?」

マリエの顔がきょとんとなる。

「あんた、イルシアと好きあってたんだろ?恋人に裏切られて奈落の底ってわけか」

恋人という関係ではないのだが、それに関してマリエは否定せず、「別に裏切られたわけではありません」と言った。

「これはわたくしも承知の上のことでしたから。ただ、互いの信じるものが違っただけです」

「ふーん。まあ、とりあえず、あいつの立場になってみれば、こうするより他なかったんだよな。ハズリンクに逆らえば、『月狩り』のひとりになるわけだから」

「月狩り?」

「裏切り者を抹殺、迫害するっていう月影族の掟だよ」

マリエは神に感謝するかのように、そっと天を仰いだ。

「良かった。イルシアさん、殺されずにすむんですね」

「だけどかわりに、あんたがあの世行きかもしれないんだぜ?死刑かもしれないんだ」

鞘に刀身を戻すと、何かを思い出したらしくマリエを見据えた。

「だが、あんたは裁きにかけられずにすむぜ。なんでも、宰相アサエルがあんたを引き取って、面倒見てくれるそうだ」

「・・・?どういうことでしょう」

マリエは首を傾げた。

「あんたに惚れてるって話だ。なんせ、あんたに会いに今夜くるらしいからな。俺達がここに長い間とどまっていたのも、宰相の来訪を待っていたってわけ。まったく、お偉いさんの道楽に付き合わされて、冗談じゃねえよ」

マリエはいまだ首を傾げている。

「変ですね。わたくし、アサエル様とはお会いしたことありませんけど」

「寵愛は素直に受け取った方がいいと思うよ。あんたの身のためにも」

その時、ハウィンがやってきた。

「宰相がやっと来たぞ。その娘を牢屋から出せだってさ」

屋敷の中が騒がしくなった。

騎士を引き連れ、はるばるメザイからアサエルが現れたのである。

長髪で長身である彼は、それだけでも目を引くのに、端正な顔つきでまだ若い。その歳で宰相にのし上がったのには裏があるとされているが、証拠は取れていない。謎が多く、美貌をそなえている男だけに、多数の貴婦人らを虜にしていた。

しかし、例外はいる。

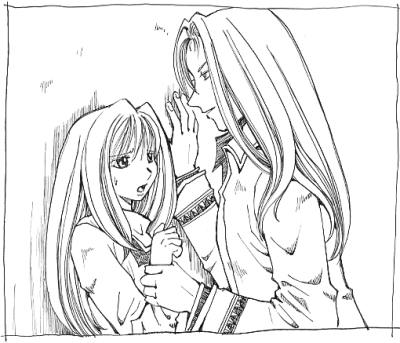

「はじめまして。わたくし、マリエ=カウンソンと申します」

アサエルに見惚れることなく、正しくお辞儀をしている。

「はじめてじゃない。二年程前、父上のエラマと王城に来た時に俺は君を見ている」

「まあ。存じ上げませんでしたわ」

牢屋から出され、無理やりアサエルのいる二階の寝室に押し込まれてしまったマリエは、開かぬ扉を背に彼を見つめた。しかしやっぱり、見たことのない初対面の男である。

「その日からずっと、君を想っていた・・・」

耳元にそっと囁いてくる。

異性に求愛されたことなどないマリエは、反射的に顔をそむけた。

「あの・・・申し訳ありませんが、わたくしにはもう、心に決めた殿方がいるんです」

いつの間にか手を握り、迫ってきたアサエルにマリエはのけぞる。アサエルは気にもせず、さらに詰め寄ってきた。

「珍しいお嬢様だ。俺を拒むとはね。しかしそれもまた一興」

彼の瞳が怪しく光った。

おどけていたマリエもその時初めて、自らの身の危険を感じた。

「睨まないでくれよ。でもやっと、今の自分の立場が分かってきたようだね」

「・・・」

分からない。

何かがマリエを不安にさせる。その何かが分からない。だがこの男から底知れぬ、邪な空気を感じることができた。マリエの中で、この男は危険だと警笛が鳴る。

「・・・あなたは、何を企んでいるのですか」

企み。

そう。彼は何か企んでいる。

「そんな怖い顔は似合わないね、巫女様」

アサエルはほくそ笑んだ。

「俺は純粋に君に会うために、はるばるここに来ただけだよ」

「あなたには・・・黒い影が見えます」

マリエは肩に置かれているアサエルの手を振り払った。

彼は口の端を上げ、「どんな影だろうね?君の背負っているものと一緒?」

馴れ馴れしく顔を近づけてくる。

「魔人の血が流れているってことかな?」

「!」

マリエは目を見張った。なぜこの男から『魔人』という言葉が発せられたのだろう。明らかにマリエにその血が流れていることを知っている。

(まさかこの人、バイブさんと通じている?)

考えられることだ。宮廷魔術師であるバイブと宰相の彼は、城で何度も顔を合わせてるのだから。

だがアサエルから漂う異様な雰囲気は、バイブにはないものだった。

マリエは首を振った。

「わたくしのに比べたら、あなたの黒い影はそんな半端なものではありません。もしかして、魔人の直系ではありませんか?」

|