疲れた。

それが心底思うことだ。なんだって、こんな事になってしまったんだろうか。

よくよく考えてみれば、前世の悪行を償うために、こんな事をしてしまったような気がする・・・。

決して、『運命』なんかに振り回されるものかと決めていた筈なのに。

「タースドルフ」

誰かがそう呼ぶ。

(・・・やめてくれ。俺はそんな名前じゃない)

「いいえ。あなたはタースドルフの生まれ変わり。だからあなたはタースドルフ。あなただって本当は思ってる筈。前世の悪行を償わなければならないと」

イルシアは首を振った。

(やっぱり前世なんて関係ないんだ。俺は俺だ。俺の名前はイルシア。イルシアとして生きてるんだ!)

そう。運命なんかじゃない。自分で選んだ道なのだから。それを信じたい。

悔やみはない。たとえ、裏切り者だと罵られても。

強がりだと思われても構わない。

エラマとマリエを信じているという理由があってこそのことだったのだから。

ふいに振り向いたら、淡い光の向こうでも誰かが誰かの名前を呼んでいる。よく耳を澄ましてみると、今となってはもういやと言うほど聞き慣れた声だった。

「イルシアさん」

囁くその声は、意識の手綱を手繰り寄せてくれた。夢から目覚めた瞳に最初に映ったのは、瞳を潤ませた真っ白な、血の気の引いた顔をしたマリエだった。

「気分はいかがですか?」

「・・・あまり、よくない」

少しくらくらしたが、なんとか上体を起こした。そしてこの状況を把握しようと、辺りを見渡した。

ちゃんとベッドの上にいる。どうやらどこかの宿屋に転がり込めたようだ。

「思ったより、浅い傷で良かったです。出血がひどくて倒れてしまうから、てっきり死んじゃったのかと思いました」

マリエのその言葉で、これまでの顛末を思い出すことができた。

(そうだ。アサエルの妖術にかかって、俺はもう死ぬんだと思ったのに・・・)

体の具合を見てみると、切り刻まれた筈の傷口が塞がっていて、ほとんど傷跡も残っていない。

「きっと、母様が助けてくれたんですわ」

「ルーナが?」

ふと、枕もとに下ろしたマリエの視線の先を追った。

そこには無造作に置かれている指輪があった。先日、マリエとの別れ際に手渡されたルーナの形見。

「そうか・・・これが俺を守ってくれたのか」

深手を負う筈の攻撃も、指輪を所持していたおかげで半減されたのだろう。

「だが、治癒したのはお嬢さんだぞ」

扉を開け、入室してきた男が言った。

「ナック!」

「よっ」

愛想のいい笑みを浮かべる。

「どうしてここに」と言うイルシアに、マリエがにこやかに返答した。

「ナックさんが、ここまでイルシアさんを運んで下さったんですのよ」

聞くところによると、逃げ出したマリエは、途中で疲れて一歩も動けなくなった。そのところをちょうど、ナックが見つけてくれたらしい。

イルシアを魔物の背に乗せて街に入れば、街中大騒ぎになるということで、途中からナックが彼を担いできたのだ。

「感謝するよ」

「俺は別に構わない。お嬢さんの方に言ってくれ。一睡もせず、治癒してたんだから」

マリエと目が合った。

「ありがとな」

「いいえ。わたくし、月に祈っていただけです。怪我が早く治るようにって。そうしたら今朝になって、完治してたんですわ。きっと、母様のおかげです」

そうかもしれない。だが、それはマリエだからこそ。慈しむ心をもっている人間だからこそだ。

「それよりナック。あんたがここに無事にいるって事は、ナーグスの奴を・・・」

「いや、あいつはまだ生きているよ。戦っている最中に、ほら、魔物が現れてさ。それどころじゃなくなったんだ」

そしてこの決着はまたいつか・・・という事になり、保留になった。魔物屋敷と化したそこから、からがら逃げてきたと言う。

「お前っ、また魔物を召喚したのか!」

事の次第を知らないイルシアが、マリエにひん剥く。

「すみません・・・」

「まあまあ、イルシア怒るなって。そのおかげで俺達、あの屋敷から逃げ出せたんだぜ」

「・・・そうか」

申し訳なさそうに俯いているマリエを見て、イルシアは自らの態度を反省した。

彼女のおかげで命拾いしたのだ。それを考えたら、こっちの方が申し訳なくなってきた。

そんな気まずい雰囲気の二人に、密かに苦笑するナックは傍らの荷物を担ぎ上げた。

「さて、俺はこれで失礼するかな」

「待ってくれ」

イルシアが呼び止める。

「あんたに謝りたい。こんな事に巻き込んでしまって・・・」

騒ぎを起こした張本人のイルシアは、ナックのこれからの行く末が気にかかる。同じ『月狩り』の対象者として。

「イルシアの運命に巻き込まれた・・・とは思っちゃいない。俺が勝手に手助けしただけだから。ま、これが俺にとっての区切りに、ちょうど良かったのさ。だから気にするなって」

言葉に収まっても、ここまで来るのに思い悩んだ筈だ。

こうして人は強くなり、決断できるようになるんだろうか。

「互いに追われる身とはなるが、またいつか逢える日を祈る」

それは生きて再会することだ。

ナックのその言葉に、もちろんだとイルシアもマリエも深く頷いた。

そして何処かへ、ナックは消え去った。

妻と子供を連れ、何処かの田舎で暮らすのだろう。それが彼の望みだったから。叶うようにと祈らずにいられないマリエだった。

「きっと、新しい暮らしが幸福を呼んでくれるでしょう。ナックさん一家に」

イルシアは「自分はどうなのだろう」と考えた。巫女略奪は成功したものの、この後に幸せなど待っていないような気がした。

そしてマリエにも。

心も身体もいたぶられた彼女に、そんな未来が見えるのだろうか。

「・・・ごめんな」

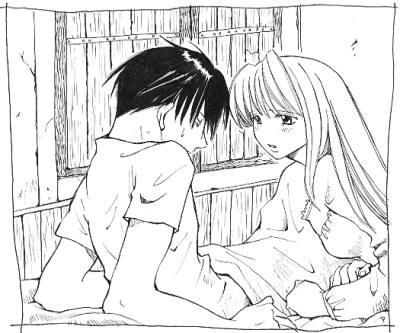

片膝を抱え、背を丸めながら呟くイルシアを、不思議そうにマリエは眺める。

「あの時、あんたを引き渡していなければ、こんな事にはならなかったのに」

「いやですわ、イルシアさん。どうして謝るんです?こうしてちゃんと、わたくしのために助けに来てくれた。それだけで嬉しいです」

「違うんだ。そういうことじゃなくて・・・。捕まっている間、怖い目に遭ったんじゃないかと思って・・・」

彼女の表情が強張った。

「アサエルの奴に・・・?」

遠まわしに訊ねてみると、マリエはこくんと頷いた。

「わたくしは魔界を支配する魔王の花嫁なんだそうです」

そういえば、そんなことを言っていたのを思い出す。一体どういうことなのか、マリエは詳しく事情を語ってくれた。

あの忌まわしきことが起こった部屋でのひとときを。

|