そんな彼の前に、マリエが髪を躍らせて立ちふさがった。

「湿ったお話はそれぐらいにして」

ぱんぱん、と両手を打つ。

「わたくし、おなかが減ってしまいましたわ」

さっきまでは父の身を案じていたのに、今はおなかを擦りながらニコニコしている。

そんな彼女の身の変わりの早さに思わず苦笑してしまった。

チャウラのこしらえた食事はお世辞でなく、本当に美味しかった。

焼きたてのパン。湯気だったスープ。その上にみじん切りのパセリを浮かせ、程よいにおいを漂わせていた。

だからマリエに負けじと、おかわりをしたものだ。チャウラも作った甲斐があったと喜んだ。

華やいだ食事が終わってから湯屋に入り、これまでの汚れを洗い流した。

そしてチャウラが用意してくれた服に着替え、居間でくつろいでいると、チャウラが奥から何か取り出してきた。

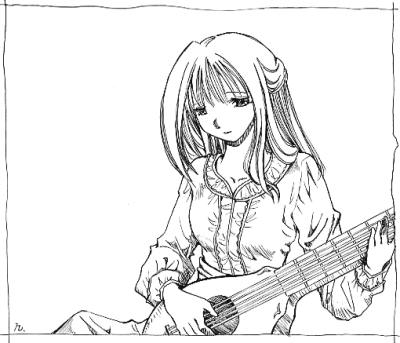

両手に抱えているそれは、雫型の胴に五本の弦を張った楽器だった。

その弦楽器はピコリューと呼ばれている。

「お嬢様、弾いて頂けませんか?ぜひ、聞きたいのです」

ピコリューを受け取りながら、チャウラの勧めにマリエはにっこり頷いた。

演奏するためにマリエが椅子を暖炉の前に運んでいる間、横に座ってきたチャウラがイルシアに話し掛けてきた。

「お嬢様はピコリューの名手なんだよ。なんせ五歳の時、誰が教えたわけでもないのに上手に弾きなさった」

「へー。前世じゃ楽師だったってゆーのも、まんざら嘘じゃないみたいだな」

冗談交じりで呟いてみたが、チャウラはその通りだと真剣だった。

「古い曲ばかりを弾きなさる。前世で奏でた音色を、今でも憶えていらっしゃるんだ」

「まさか」と、言い出そうとしたイルシアの声はピコリューの音で途切れた。

マリエは組んだ足の上に楽器をのせて弾いていた。

細い指が弦に触れる度、静かで優しい音色が流れた。

美しい音。

それに伴いながらマリエの髪が肩からひと房流れ、、薄緑の瞳は長い睫で見え隠れする。

「この音楽、懐かしく感じるんだよ。これもきっと、前世で聴いたからだろうね」

そうデジャヴを確信するチャウラのように、イルシアは懐かしさで切なくはならなかった。

ただその時初めて、マリエを美しいと思った。

可憐な眼差しは、ピコリューの音色に勝る純美さを見せていて、タースドルフもこんな彼女に惹かれたのだろうかとぼんやり考えていたが、ふと我に返って首を横に振る。

「あんな稚気な奴!」

そう否定するどこかで、彼女を見つめている自分がいた。

美しく、それでいて物悲しい音は、夜の中で響き続けていた。

寝床に入ったイルシアだったが、眠れずにいた。

一杯の水でも戴こうと厨房へ向かう途中、居間の扉から光がこぼれているのに気が付いた。

「あの婆さん、まだ起きてるのか?」

覗きに行くと案の定、チャウラがソファーに座っていた。

「おや、どうしたんだい?こんな夜更けに」

「婆さんこそ。なんだ、繕い物か」

年期の入った手にはマリエの巫女着があった。横にはイルシアの服が畳んで置いてある。イルシアはそれを広げた。破れていた箇所が綺麗に補修されてあった。

「ありがとな、婆さん」

「構わないさ」

チャウラはにっと笑い返し、再び視線を手元に戻す。

針が布の合間を行ったり来たりしている様子を暫く眺めていたら、チャウラがその手を止めずに話し掛けてきた。

「あんた、お嬢様の事をどこまで知っている?」

「な、なんだよ唐突に」

「お嬢様はいろんな事情を抱えている方だ。旦那様の事もあるが、それ以上に自分自身の試練を持っている」

針を持っていた手が止まり、心なしか悲しそうな表情を見せた。

「・・・魔物使いのことか?」

「その事もお教えになられたか・・・。他には?」

「そうだなあ、魔界の扉の『鍵』だとも言ってたな」

「・・・。そこにお座りよ」と、チャウラに椅子を勧められたのでイルシアは向かいに腰掛けた。

老婆はイルシアは正視した。

「魔物を操る力を持っていると知ったのは、お嬢様が三歳の頃だ。恐ろしい形相をした魔物と、それはそれは楽しそうに遊んでいる姿を見た時は、あたしも旦那様も仰天したものさ」

「そりゃそうだ」

ユーリーでもおぞましいのに、幼女がもっとすごい魔物と戯れているとは。考えただけでもぞっとしてしまう。

「そして扉の『鍵』というのは、お嬢様が生け贄になることで魔界の扉が開く・・・ということ」

「生け贄・・・?」

物騒な言葉にイルシアは顔をしかめた。

「お嬢様の命と引き換えに魔界の扉は開くらしいんだよ、信じたくないけど。ほら、さっきお嬢様がおっしゃってただろう?王都から出られない身の上だと。あれはね、王都にいる限り、生け贄にしようとする魔の手から身を守ることができるからなんだ。あの街は大地の神オーディダの加護が強いから」

「それじゃ、王都から出てしまった今、捕まえられるってコトか?」

「ああ。お嬢様から聞いたが、既にバイブが放った魔物に襲われたらしいじゃないか」

「そこだよ。どうしてあの人が関係するんだ?」

「そんなの、魔界の扉を開こうとしてるからに決まっとる」

「分かるさ、それぐらい。バイブ様にとってなんの得があるってことだよ」

それが一番の疑問である。以前、マリエはその事について口を開こうとはしなかった。しかしチャウラはすんなり教えてくれた。

「バイブはね、邪神アメシアを崇めているんだ。だから魔界を楽園として考えている」

「なんだって!?そんなこと、聞いた事ないぞ」

城内の事情を知り尽くしている月影の間で、そんな話は一度ものぼったことがない。

「証拠はないよ。お嬢様がそうおっしゃっただけだから」

「あいつの狂言かもしれないわけだよな、そんないい加減な事」

バイブが邪宗教を信仰しているなど、信じられない。

「あたしは信じている。お嬢様を」

まあ、信じる信じないは人の勝手だ。

「それにしたって・・・、カウンソン家の魔人の血は、忘れられた時代のものだろう?人間の血が介入し続けて、それは希薄なものになってる筈だ。現にエラマ様は普通の人間だ。それなのにあの巫女だけ・・・どうしてだ?」

マリエが魔物使いだと知ってから時々、疑問に思っていたことだった。

「それは恐らく、お嬢様の出生に関係あるのだろうね」

思い改めたようにチャウラは面を上げた。

突き刺す感じの真摯な視線は、これから重大なことを発言すると物語っていた。

イルシアは思わず緊張して、息を呑んだ。

「よくお聞き、イルシア。これからが本題だよ。あたしからあんたに教えておきたいのはね」

針を裁縫箱に戻す。

「単刀直入に言うよ。お嬢様の母上は、月の女神ルーナ様なんだ」

|