|

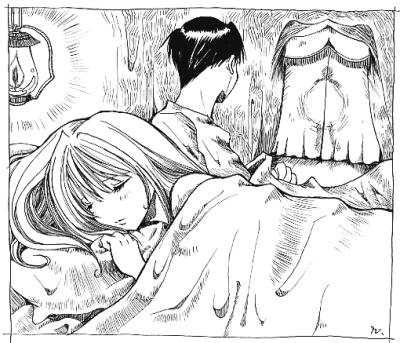

イルシアは軋んだ身体を投げ出していた。

その横で、マリエが規則正しい寝息を立てて眠っている。

何種類かの薬草をすり潰し、それらを調合した薬を飲んでから彼女の容体は良好へと進み、安堵したものの、今度は自分自身が筋肉痛で悩まされてしまっていた。

いくらマリエの体重が軽いといっても、長時間背負って山を下ってきたのは苦難の技であった。しかもパスクマル村にたどり着いてからが問題だったのである。

村には砦があり、見張りの男が二人いた。

彼らウパ族は部外者に対して、かなりの警戒心を抱いているため、「病人がいるので、治療して欲しい」と申し出ても、なかなか村の中に入れてくれなかったのだ。

それは何百年前かに、レイランの貴族に攻め込まれ、奴隷にされそうになった歴史があるためであるが、こっちとしては実際、病人を担いでいたのだから、信用して欲しいものである。

おかげで許しを得るまで、半日かかった。

ウパ族というのは、レイランの中でも古種族とされており、その生活の営みも原始的で、住まいも天幕という質素なものだ。だが天幕と言っても、かなりしっかりした作りで、強風にもびくともしない構造になってはいる。

イルシアらが案内された天幕はお客様用らしいが、中は簡単な木組みの椅子、棚があるだけだった。

ベッドなどもちろん無く、絨毯の上に雑魚寝状態。それでも敷布団はふかふかしていたので、寝心地は悪くはなかった。

前々から、古いしきたりを守っている種族であると聞いていたが、目の当たりにしてイルシアは少し驚いたものだ。

さて、薬師が去ってからどれくらい経っただろうか。

天幕の外は虫の声だけが響き、静まり返っているので、もうだいぶ夜も更けているに違いない。

時折、ランタンの灯に照らされているマリエの顔を窺いながら、浅い眠りについていた。

ふとその耳に、草を踏みしめ、こちらに歩んでくる音が聞こえた。

|

足音は止まり、「お客人、起きているか?」と、図太い声がした。

「ああ」

天幕の扉を開け、墨を流したような闇から、がっしりした男が姿を現した。

「ええと、あんたは・・・」

「ニードだ」

「ニード、さっきは助かったよ」

この男が砦に通りかかってくれたおかげで、イルシア達は村に入れたのである。

イルシアの背中のマリエを見て、すぐさま彼は「命に関わるようなことがあれば、お前達に責任を取ってもらう」と警備の者を叱咤した。

そして素早く、マリエの治療の手配を取ってくれた。

「融通の利かない奴等が多くてな。すまない」

イルシアはニードの言葉に思わず頷きそうになった。

「我らウパ族は、昔の因習を守り続けているゆえに、堅物が多いのだ」

そう言って、片手の酒瓶を口にした。

「そう言えば、あんたの名前を聞いてなかったな」

「イルシアだ」

「イルシアね。どうだ、飲むか」

飲む気分じゃなかったが、酒瓶を無理やり手渡されたので仕方なく飲むことにした。

しかし、一口含んだだけで咳き込んでしまった。喉が燃えるように熱い。

「ハハハ、イルシアにはちと、強すぎる酒だったかな」

少しどころか、人間の飲むものじゃないと思った。ニードがまるで水のように喉に運ばせているのを見て、唖然としてしまった。

しかもまったく酔っていない。

「ウパ族は酒に強いんだな」

「まあな。その中でも俺が一番かもしれないが」

「大物だな、あんた」

感心と言うより、呆れ返ってしまう。

「だてに村長の相談役をやってるわけじゃない」

「へえ、結構、偉い役職に就いてるんだな」

この男なら相談役だけでとどまらず、村長にでもなりそうだ。しかしこの村は世襲制が強く、村長家の血を引くものでなければ無理だと言う。

「こういう古い種族に生まれると、実力なんざ意味ないのさ」

馬鹿げてやがる、と再び酒を飲む。

イルシアはこの男に同調していた。

月影も世襲制だったからだ。

親が王直属の間者であれば、その子もその仕事に就く。イルシアの家も代々、巡邏の仕事を請け負っているために、彼は今の仕事をしているのだ。

それにたとえ月影という同じ仲間であっても、上下関係というものがあった。決して階級という言葉で区切られているわけではないのだが、王家の人々の側近をする者が上位の身分とするならば、巡邏員はその下に位置づくであろう。

この制度にイルシアはいい気がしていなかった。彼は二年前にその絡みで、苦い思いを経験している。

恋仲であった月影の女性がいたのだが、彼女は月影を統率する長老の孫娘であったため、長老や親に無理やり、王家の側近を務める月影の男と婚約させられてしまったのである。

高貴な血筋を残そうと、こうした策略結婚は珍しくなかった。

巡邏員のイルシアは、下等な生き物に見られたような気がして悔しい思いをしたものだ。

「イルシアも、俺のように苦い思いをしてるようだな」

イルシアの表情から察知したのか、そう言ってきたニードにイルシアは苦笑した。

「この娘の名前は?」

ニードは幸せそうな寝顔のマリエを一瞥した。

「マリエ」

「あんたの女か?」

「まさか」

即座に否定するところが、イルシアの言葉の真実を物語っている。

「見たところ、オーディダの巫女のようだが」

「ヘボ巫女だよ。おかげでこっちが苦労させられてる」

「ふうん。巫女ねえ」

ウパ族にはオーディダ教は浸透していないので珍しいのであろうか、ニードはマリエをまじまじと見つめていた。

そして思い出したように、「長居しちゃいられない」と膝をポンと叩き、立ち上がる。

「ピシカが首を長くして待っている。ピシカは俺の女房なんだがな」

別に聞いちゃいない、と渋面になるイルシア。ニードは天幕から出て行く際、イルシアに振り向き返った。

「巫女の容体がよくなるまでゆっくりしていきな。ここは療養するにはいい所だからな。そうそう、暇だったら明日にでも俺の子供でも見ていきなよ。ザネークって名だ」

ニッと笑い、外に出て行った。イルシアは苦笑いして、威厳があっても結局は親ばかなのだと思った。そんな人間味のあるニードに好感を持ったイルシアは、彼の言葉に甘えて一日、ここでゆっくりする事に決めた。

ふと、マリエが寝返りをうった。

シーツを掛け直してやったとき、枕元にある『語らずの書』が目に入る。

錬金術の全てが記されているという本。

これさえあれば、一攫千金は間違いない。ふとイルシアは、世襲制で上にのし上がれないのなら、結局は金がものを言うのだ、と思った。

実際、レイランでもそういった例がある。

宰相がいるのだが、彼は元々、名の知れ渡っていない下級の貴族でありながらその地位に就けた。それができたのは、賄賂を企てたからだという噂がもっぱらだった。

あの宰相は盗賊ギルドと相通じていて、そこから私腹を肥やしているらしいが、その証拠は無い。だから今でも、その役職を維持し続けている。

そういった世間を考えると、この本は誰もが手に入れたい代物であろう。

だがイルシアは上流になれずとも構わなかった。

事実、金は欲しいが必要なだけでいい。強欲な醜い人間にはなりたくない・・・。

そう思いつつも、興味本位で本を手にしてしまう。

普通の金属を金や銀に変えようとする、魔法のような技術。その中身を見たいというのは人間の性であるから、仕方ないのだと言い聞かせ、イルシアは紐をほどいて表紙をめくった。

初めの羊皮紙には、何も書かれていなかった。そして次をめくってみたが、同じくそこも白紙であった。

「・・・」

パラパラと全部めくったが、やはりインクの跡も染みも無い、綺麗な羊皮紙である。

イルシアは愕然としてしまった。

「このアマ・・・」

本の角でマリエの額を小突いて起こしてやろうかと思ったが、安心しきったその寝顔を見て思いとどまった。

ふうっと溜め息をつき、明日、これはどういうことなのか追及してやる、と憤慨しながら重たい瞼を閉じた。

|